自治体と連携した移住体験施設の運用ビジネスモデル

地方の自治体は過疎化対策として、他県からの移住者を増やすことに力を入れているが、その具体策として進めているのが「移住体験施設(移住お試し住宅)」の整備事業だ。これは、地域内で空き家になっている戸建住宅や集合住宅を改装して、移住希望者に対して数日から数ヶ月の期間で貸し出し、実際に生活してもらうことで、その土地の良さや問題点を体感してもらう取り組みである。

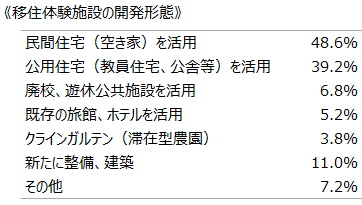

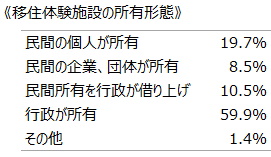

移住・交流推進機構の調査(2019年)では、全国で37.2%の市町村が移住体験施設を用意している。その形態は民間の空き家を活用したものが最も多く、民間が所有する物件を行政が借り上げた上で、移住希望者にレンタルしているケースと、民間が運営している戸建ての民泊施設などを、行政が使用料を払って利用しているケースがある。

移住体験施設の稼働率は、各自治体によって異なっているが、移住実績の高い自治体では、施設利用者の約15%が実際に移住を決めている。つまり、移住に適した地域であれば、移住体験施設の効果は大きいことが確認されている。

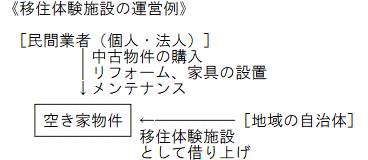

しかし、自治体が施設の運営者となることは、人材やコストの面で負担が大きいことから、これから移住体験施設の数を増やしていく中で、民間業者と連携した運営モデルが模索されている。これは、不動産大家にとっても、新たな物件投資の対象として注目されている。

自治体との提携により、民間が保有する空き家を移住体験施設(お試し住宅)として収益化する仕組みには複数の方法があるが、自治体は「移住者を増やすこと」が目的であり、物件のレンタル料自体で黒字化することは考えていない。

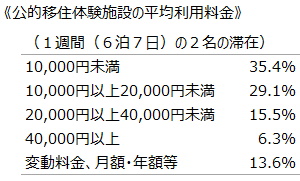

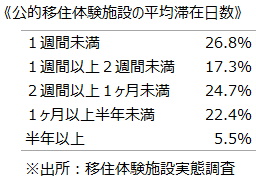

そのため、公的な移住体験施設の利用料は、1週間(6泊7日)の2名の滞在で平均1~2万円とかなり安く設定されている。その代わりとして、利用の条件は厳しく、観光目的の利用は不可として、真剣に移住を考えている者に限定している。これは、地域の旅館業者などの営業妨害をしないための配慮でもある。

自治体の移住体験施設とする物件を民間から借り受ける場合、大家に対しては、適正な家賃相場を基準とした利用料が支払われているが、物件のリフォーム費用や家具の設置費用については、大家側と自治体側どちらの負担とするのかは、契約によって異なっている。

(この内容はJNEWS会員レポートの一部です。正式会員の登録をすることで詳細レポートにアクセスすることができます → 記事一覧 / JNEWSについて)

■この記事の完全レポート

・JNEWS LETTER 2020.7.15

※アクセスには正式登録後のID、PASSWORDが必要です。

※JNEWS会員のPASSWORD確認はこちらへ

■この記事に関連したJNEWS会員向けバックナンバー

・仕事とリゾートを兼ねたワーケーションの休暇スタイル

・コロナ感染脆弱性で変わる人気都市の動向と富裕層の行動

・大都市から地方へと回帰する米国エリート人材の異変

・規制緩和される市街化調整区域を狙った地方再生ビジネス

・過疎地に眠る遊休物件を活用したローカルビジネスへの着眼

・二拠点居住を実現させるセカンドハウスの取得と活用スタイル

※バックナンバー用ID、PASSWORDを入力してご覧ください。

(ビジネスモデル事例)/(トップページ)/(JNEWSについて)/(Facebookページ)

これは正式会員向けJNEWS LETTER(2020年7月)に掲載された記事の一部です。 JNEWSでは、電子メールを媒体としたニューズレター(JNEWS LETTER)での有料による情報提供をメインの活動としています。 JNEWSが発信する情報を深く知りたい人のために2週間の無料お試し登録を用意していますので下のフォームからお申し込みください。